Récit de la Vallée de la Sennette

C’est le cousin Pierre Piette qui m’a mis sur la piste de cet article paru dans le journal écaussinnois « La Sennette » du 14 janvier 1934. Il raconte que sa grand mère, Aurélie Meurs, en lisant cet article s’était exclamée, indignée : « Un M… qui braconne à Ronquières, tout le monde sait bien que ça ne peut être qu’un Meurs ». Les initiales ne laissent d’ailleurs pas beaucoup de mystère : le héros « J.F.M. » est Jean-

Après hésitation, non sans nous en tenir aux simples initiales des noms de certaines familles par un esprit de respectable discrétion bien compréhensible aujourd’hui encore, nous nous décidons à remémorer sous ce titre un mystérieux accident passé dans la pittoresque vallée de la Sennette, il y a près de soixante-

Nous disons « accident » et non crime, car nous avons nos raisons sérieuses d’avoir foi en la sincérité des protestations de l’auteur involontaire du drame et des confidences reçues.

Le garde-

Par suite de l’opposition de J.F.M… à livrer le fusil dont il était porteur et qu’exigeait de gré ou de force le représentant de l’autorité, il serait résulté un corps à corps au cours duquel se serait échappé fortuitement le coup de feu qui, faisant balle, devait foudroyer le garde.

Affaire malheureuse qui devait être amplifiée dès le début, grossie comme on dit vulgairement, par le fait que J.F., affolé, avait soudainement disparu, éveillant ainsi sur lui aussitôt tous les soupçons ; par suite surtout de la personnalité des deux hommes : d’une part, un garde-

En réalité, ce présumé coupable reste introuvable.

On finit par croire à son suicide à la rivière, ou en quelque coin du bois de la Houssière ou ailleurs, conséquence possible de son état de trouble ou d’une crise de désespoir.

Le récit de M. Férier lui a valu du courrier, dont il rapporte le contenu dans « la Sennette » du 3 mars 1935, page 2 : « Les quelques lignes du début de notre récit doivent être autrement comprises paraît-

« Bien que les faits se soient passés dans l’ombre et sans témoins, on s’explique dès lors comment, néanmoins, J.F. était bien compromis ait pu songer à se cacher en attendant de fuir. »

Qui aurait pu se douter alors que le fugitif se cachait en plein village où l’opinion était d’ailleurs favorable à celui qu’on jugeait incapable d’un crime voulu et où, au surplus, on n’était pas loin de trouver intempestif le zèle louable de la Justice en ses démarches réitérées pour découvrir le disparu.

Après un bon mois de recherches restées vaines, les gendarmes abandonnèrent leurs multiples allées et venues à Ronquières ; la présomption d’un vague suicide put s’affirmer, la surveillance se relâcha.

Un Brainois, originaire de Ronquières, s’en vint à cette époque prendre livraison d’un char de fagots destiné à l’école communale de Houdeng-

Le cousin Pierre Piette affirme que c’est Polydore Meurs, fils de Nicolas, habitant Ecaussinnes, qui est allé chercher les fagots et a conduit son cousin Jean-

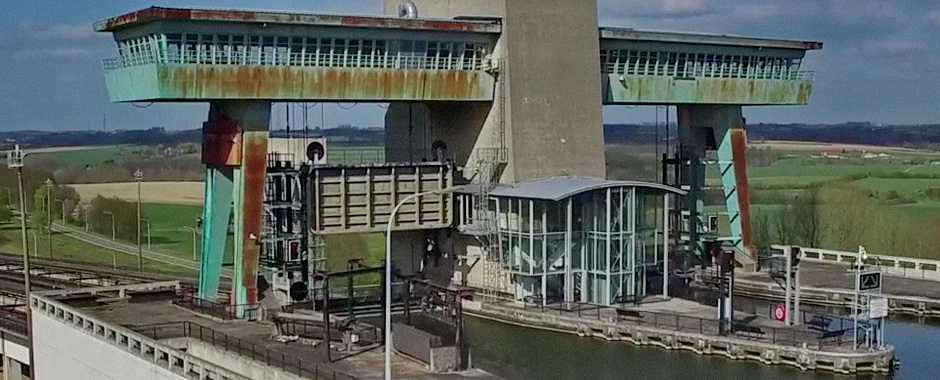

Nous avons connu une dame C… dont le père, médecin devenu capitaine de navire, puis retraité à Ronquières, avait eu en son temps mission officielle d’aviser aux moyens de réaliser un projet de navire-

M. Férier, dans « la Sennette » du 3 mars précise : « Au hameau de Piédeau sur Ronquières, non loin de la ferme des parents de Jean-

II.

Plusieurs années avant cette histoire, une famille d’Ecaussinnes-

Heureusement admise à titre de demoiselle de compagnie par la famille de S…, de Bruges, elle eut l’avantage entre autres, d’excursionner avec la Comtesse à l’étranger, en Italie notamment, puis de passer en Angleterre où elle séjourna et où elle prit même plaisir à écrire des relations de voyages, ses mémoires, si l’on veut, que nous avons pris plaisir à lire autrefois.

Une copie des écrits d’Eléonore Hiernaux, « Mes impressions à Rome du 12 avril 1858 » est conservée dans les archives familiales à Obaix.

Nous supposons qu’elle y resta pour veiller également à la garde d’une petite comtesse de S… qui allait recevoir dans le pays même ses leçons d’anglais.

Ainsi éloignée du lieu natal, en cette ville de plus de 4 millions d’âmes, la plus grande de l’Europe, où, en dehors des membres de la famille de S…, elle ne comptait voir que des figures inconnues, elle fut étonnamment surprise de rencontrer, par le plus extraordinaire des hasards, à la chapelle catholique où elle assistait régulièrement aux offices religieux, J.F., ce compatriote qu’elle connaissait, ce Ronquiérois qui, lui aussi, y venait faire ses dévotions dominicales.

Tout comme dans les romans, la suite se devine.

J.F. était né à Ronquières le 21 octobre 1822. Presque du même âge tous les deux, J.F. et E.F.H., sans plus attendre, s’unirent alors à la mode anglaise, dans cette chapelle où ils s’étaient si opportunément rencontrés.

La période de prescription des poursuites judiciaires devait suivre son cours. Les années se succédèrent, rapides sur l’aile pressée du temps que rien n’arrête, mais elles durent certes paraître lentes, trop lentes, au gré des exilés, impatients de rentrer au plus tôt en Belgique.

L’heure désire allait sonner toutefois, quand E. F. apprit discrètement de Mlle S. de Ronquières, sa cousine, avec laquelle elle n’avait cessé d’être en correspondance courante, que le fils du garde Hubert L. avait sollicité et obtenu, pour un nouveau terme de quelques années, le droit à une arrestation éventuelle encore espérée du meurtrier de son regretté père.

Ceci devait retarder d’autant la décision des époux, lesquels purent néanmoins, après une nouvelle attente, faire retour en la vallée de la Sennette à Ronquières, où ils s’établirent d’abord au hameau de Piédeau, puis à quelques pas de l’Eglise. Les registres de population de Ronquières accusent leur entrée à la date du 22 juin 1885 avec inscription rue Haute n° 59, où ils furent sans doute provisoirement hébergés.

Nous avons parfaitement connu les deux figures de ce récit vécu : E. F., au caractère affable et accueillant, de même J. F. doux et paisible au surplus, lequel semblait bien avoir la conscience tranquille d’un homme qui est loin de se sentir criminel.

À la date du 3 août 1897, pour régulariser leur situation au point de vue civil, suivant les lois belges, de façon à éviter certains embarras ou ennuis au survivant en cas de décès, les vieux conjoints se … « remarièrent » à la mairie de Ronquières.

E. mourut la première. Les actes de décès arrêtés à Ronquières portent en effet les dates du 4 mai 1905 pour J.F.M. et du 16 novembre 1902 pour E.F.H.

François-

L’acte de décès de son père, né à Bornival le 31 mai 1829, fils de J.F.L. et de Catherine Querton, époux de Joséphine Rousseaux, nous fixe sur la date exacte du drame inscrite en la présente relation : 24 juin 1864. Les registres de la population accusent que Hubert L. a quitté Bornival pour Ittre le 1 janvier 1863.

R. Férier

Jean-

Maximilien Hélin, dont il est question dans le récit, est cité dans le livre de Pelgrims, « Histoire d’Ittre » (1952) lorsqu’il parle de deux fortes personnalités qui firent l’industrialisation de la vallée de la Samme : « L’autre est Maximilien Hélin, qui vit le jour à Casteau, en 1794 et s’établit médecin à Feluy. Pris de la fièvre industrielle comme Guilmot, il jeta, comme lui son dévolu sur la vallée de la Samme. Mais, c’est le cirque de Piédeau qu’il choisit pour ses entreprises où leur développement atteignit près de deux hectares. Hélin débuta dans la meunerie et la papeterie…